作为发展新质生产力的代表领域之一,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局。为了在真实场景中更好地检验人形机器人可靠性、安全性和耐用性,加速推动人形机器人投身灾害救援、长距离巡检、特种危险作业、智能制造等社会和生产场景,全球首个人形机器人半程马拉松比赛于4月19日在北京震撼开跑,我校李清都教授率领上海卓益得机器人有限公司自主研发的行者二号在比赛中表现不凡,取得季军佳绩。

全球首个人形机器人半程马拉松比赛颁奖仪式

以不俗成绩通过严苛半马赛事

在这场定义未来的赛事中,机器人迈出的每一小步,或许是科技和产业迈向未来的一大步。据了解,此次共有来自国创中心(即国家地方共建具身智能机器人创新中心)、松延动力、华中科大等国家级重点研发机构、核心上市公司、知名高校组织的20支队伍参加这场对人形机器人技术“极限测试”的比赛。

全球首创“人机共跑”模式(来自主办方)

最终,在全程21.0975公里,人机同时起跑、共用赛道(中间设有物理隔离)的创新赛事中,上海理工大学李清都教授团队研发的人形机器人大放异彩。上海卓益得公司自主研发生产的行者二号双足机器人赋能“行者二号”和“EAI”两个战队参赛,其中“行者二号”赛队夺得季军;“EAI”战队以第五名成绩成功完赛,续航能力全场第一。这一佳绩直接验证了肌腱仿生驱动技术路线的可靠性,一举攻克了传统机器人受制于电池能量密度与电机功率密度的瓶颈。

主办方为“行者二号”团队颁奖,画面左一为李清都(来自央视直播画面截图)

以创新技术确保“走得久”“跑得快”

上海理工大学机器智能研究院执行院长、上海卓益得机器人创始人李清都在接受采访时表示,电池能量密度与电机功率密度是影响机器人续航的瓶颈,突破这一难题后,我们的机器人可以做到连续行走6个小时、奔跑4个小时不换电池,其最快移动速度可达每小时 9 公里。

据了解,作为一款全尺寸双足人形机器人,“行者二号”是团队研发的第二代产品。其采用的肌腱仿生驱动技术优势突出,相较于其他技术路径能较大幅度增加负载、降低自身重量。在机器人关节驱动设计上,不同于传统机器人多依赖单个电机驱动关节,“行者二号” 采用绳驱动方式,将多个电机能量动态分配至多个关节,实现节能的同时降低峰值功率。而为满足长时间运行需求,研发团队还运用跨模态迁移学习技术,模拟人类运动模式与学习方式,突破了传统双足机器人步态生硬的局限,实现自然流畅的类人步态,在人机交互场景中优势显著。

“行者二号”在比赛中(来自主办方)

以通用性能赢得可期未来

比赛中可以看到,不同于其他人形机器人选手,“行者二号”身高适中,为 1.70 米,而其整机重量仅 28 公斤,轻量化设计特征明显。从运动学原理来看,轻量化极大提升了机器人的运动灵活性,使其能敏捷完成转身、跳跃等复杂动作,轻松适应多样化任务场景;从能源管理角度分析,在确保结构强度足以支撑复杂任务的同时,有效降低了能源消耗,为长时间稳定运行提供保障,拓展了应用边界。

在康复医疗领域,它可辅助步行训练,提升康复效果;在物流行业,能作为长距离自动配送机器人,适应复杂城市环境;在救援场景中,其轻量化、高能效的特性可助力地震等灾害后的搜救行动;在科研教育、公共服务、工业应用以及健康养老等领域,也能为智能化发展注入强劲动力。

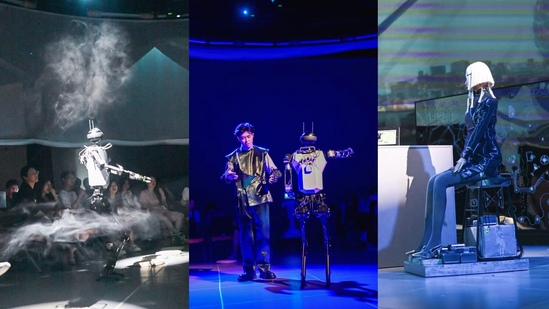

机器人戏剧《巨物之城》剧照。参加舞台演出,只是人形机器人在文化艺术领域的应用之一(来自机器智能研究院网站)

人形机器人是具身智能的典型应用形态之一。今年全国两会上,政府工作报告明确将建立未来产业投入增长机制,培育包括具身智能在内的未来产业。目前,团队已与部分机器人公司和自动化企业展开合作,未来将加速技术转化,让 “行者二号” 从实验室走向市场,以其强大的通用性和适应性实现更大产业效益和社会价值。

(综合卓益得机器人公众号以及新华每日电讯、中国青年报、新浪新闻等媒体信息)

组稿:张炜、邱子凡