开栏语:惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。上海市教育大会指出,要深化高等教育“一校一策”改革,引导高校在不同领域不同赛道发挥优势、办出特色。从今天起,新闻中心推出“深化改革促发展”主题系列报道,及时宣传学校推进综合改革中的新举措、新进展、新成效,凝聚改革力量,奋斗谱写华章;同时团结动员最广泛的力量,关心改革、支持改革、参与改革。

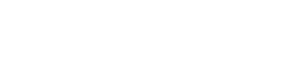

有这么一天,在机械设计课上,同学们借助课程专属AI智能体(可以简单理解为“智能助教”),通过视频学习、人机对话、智能搜索等方式,事先掌握了课程知识点。课堂上,老师重点对同学们在预习中反馈的知识薄弱点进行讲解,讲解中可以随时调用相关知识点、背景资料等,帮助学生深入理解;然后可以通过语音指令生成课堂练习,对学生知识点掌握情况进行现场评测,同时也完成了一次过程考核。而在期末,老师可以借助AI助教,完成智能出题、智能批阅、智能学情分析等。这样一方面可以让教师从大量简单重复的工作中解脱出来,投入更多精力对学生进行个性化、精准化指导;另一方面,也能大大提升学生学习效率,为学生主动学习提供贴心的、实时在线的智慧学伴。

图1:学生可以实时与AI助教互动,助力主动学习、高阶学习

AI赋能人才培养的上理路径:专业+课程+实践教学

上述场景是上海理工大学正在进行的AI赋能人才培养改革系列举措的一个环节。学校还将通过专业调整优化改革、拔尖创新人才培养、AI赋能教育教学改革等,培养学生成为具有家国情怀、科学素养、大工程视野、工程实践和自主创新能力的卓越工程师。

其中在AI+教育教学改革方面,通过将人工智能理念、知识、方法和技术深度融入卓越工程人才培养,构建起AI+卓越工程师培养体系,使学生具备AI素养、全产业链视野以及运用AI解决复杂系统工程问题的能力。

在这一体系中,核心是建设“AI+”专业、“AI+”课程、“AI+”实践教学”,同时通过“AI+”教学辅助、“AI+”教学评价、“AI+”教学合作等,从培养理念、培养内容、培养路径、教学体系、教学资源、评价体系等方面推进人工智能与教育教学深度融合,实现培养模式、学习方式、管理形式的变革。

图2:构建“AI+一网畅学”,从而实现老师“精准教”、学生“智慧学”、教务“高效管”

其中,“AI+”专业建设的内涵可以概括为“四个一批”,即结合正在推进的专业调整优化改革,以AI赋能,改造升级一批传统专业;建强一批人工智能相关专业,如人工智能、智能科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能医学工程、机器人工程等;增设一批数据科学、数字经济等“AI+”专业新方向;开设一批交叉领域、前沿领域的“AI+”微专业。

“AI+”课程建设的主要内容则可以概括为构建“1+1+X”的“AI+”课程体系,即每个专业大类增设1门AI核心通识课模块,每个专业开设至少1门AI应用类课程,每个试点学院率先开设X门“AI+”课程;同时,推进“AI+”课程资源库,建设100门“问题-知识-能力”图谱课程,探索构建AI智能体,为师生提供个性化教学资源。

图3:“机械设计”课程图谱建设

智能时代,创新思维和实践能力成为人才的核心素养,因此在AI+教育教学改革总体方案中,“AI+”实践教学被放在了尤为重要的位置,这一领域的改革也正徐徐展开。一方面,学生在毕业论文和设计中运用AI已经是不可回避的话题,因此必须加强正向引导,通过制度约束,引导学生科学、规范地使用AI;另一方面,学校将在虚拟仿真课程建设、实验教学示范中心建设、产业学院建设中融入AI,通过在实践教学中利用AI技术创设类同工业场景的、即时互动和自动评估的教学环境,以项目式学习(PBL)的方式,真正培养学生解决产业实际问题的能力。

AI赋能人才培养的建设与思考:以激发人的创造力为核心

毋庸置疑,从课前、课中到课下,从教学过程、教学评价到教学管理,人工智能正悄然重塑教育格局,带来巨大的变革契机。而在全面布局AI赋能教育教学的同时,“AI+”人才培养已在学校落地多个应用场景,覆盖从创新班、课程体系、微专业到创新实践训练等各个层次。

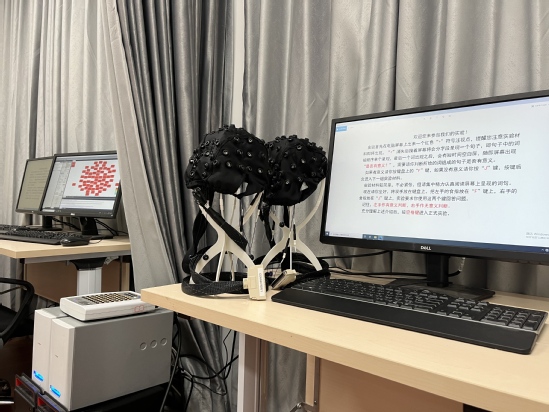

如光电学院开设了“AI+”前沿探索班,围绕人工智能、元宇宙、先进制造、生物技术等前沿领域,通过鼓励学生深度参与科研项目、提供自由探索的科研实验条件等,帮助学生在所专注的领域脱颖而出,成为具有前沿科技视野和创新能力的专才。首届“AI+”前沿探索班已于去年12月开班。也是看中光电学院在人工智能、计算机等学科上的优势,外语学院联合光电学院开设了语言智能微专业,研究如何通过计算机程序、算法和模型并借助大数据工具,更好地实现对人类自然语言的智能处理、挖掘和分析。首次开设,报名情况远超预想,录取人数由原定的25人最终扩展至60人。

图4:语言智能微专业语言神经加工实验室

管理学院则引入“AI-SMART”人工智能课程体系,学生在这一课程体系的学习中逐级递进,完成从基础认知、算法、技术、应用实践、前沿研究到转化创新的系列课程。其突出特点是实践导向,在教学中结合实际案例和项目,鼓励学生通过实验和实训深入理解人工智能技术的应用。在出版学院,适应大出版、新设计专业向数字化、智能化转型升级的要求,修订升级人才培养计划;同时开展“课—练—展—赛”一体化人工智能创新实践训练,首期人工智能产教融合训练营开放的80个名额在1分钟内被“抢空”。

“人工智能时代,积极应变、主动求变,实施AI+卓越工程人才培养改革,使得教育范式由‘师—生’二元结构走向‘师—生—机’三元结构,作为教学管理部门,我们责无旁贷。”教务处处长单彦广在接受采访时表示,“但同时也要清醒认识到,卓越工程人才培养要求下的人机协同,不是以机器之智摈弃人之智,而是以人之智驾驭机器之智,因此批判性思维、创新实践能力永远是人才培养的核心,也是我们推进任何教育教学改革的根本遵循。”

支持:本科生院(教务处)

文:张炜