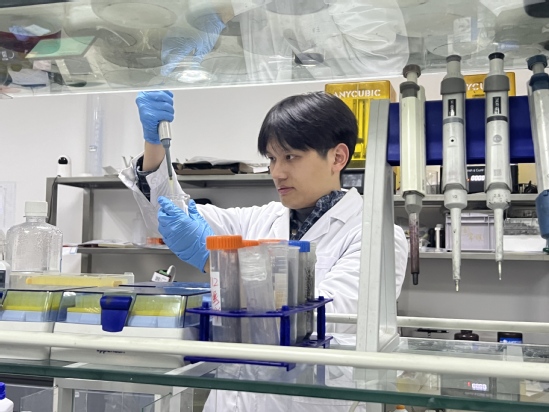

在企业车间里,与工程师们一起激烈探讨技术壁垒;在学校实验室中,和导师一起专注数据分析与实验改进;在医院病房外,同医生们交流产品在实际应用中的壁垒……作为学校“住企培养”项目的一员,健康学院博士生姚宇同学开启了“一键职场”的实践之路,而这一经历也彻底改变了他的科研轨迹与职业认知。

“可以很明确地看到我所擅长的‘智能医学传感材料’研究能在医疗健康企业发挥很大的应用价值,这让我很有动力也很有方向,希望我现在企业里的实习工位能成为我未来的职业工位。”

姚宇的蜕变,在上理工早并非个例,有许多和他一样的同学,在各行业开启了全方位的成长历练。而这一切都得益于近年来学校不断深化产教融合、加强卓越工程师培养体系建设,其中,“住企培养”模式脱颖而出,成为学校为社会输送实用型人才的关键路径,为了让这一模式发挥最大效能,学校在各个关键环节积极探索,形成了一系列行之有效的典型做法。

首先是在合作机制搭建上迈出坚实步伐。学校深知,要打破校园与企业的传统隔阂,必须建立深度合作桥梁。学校与长三角国家创新中心签署共建卓越工程师学院合作协议,开展有组织科研攻关和“项目制”研究生联合培养专项班。目前,共遴选能动学院、光电学院、管理学院、机械学院、环建学院、健康学院、出版学院、公利医院医疗技术学院等8个学院共85名研究生组成专项班,学科分布涵盖动力工程及工程热物理、力学、光学工程、机械工程、生物医学工程、土木工程、食品科学与工程、设计学、能源动力、电子信息、交通运输、机械、土木水利、资源与环境、食品工程、艺术设计等16个学科/专业学位类别,打破了传统教育中校园与企业间的壁垒。

有了合作基础,还需要优质的培养载体。为了给卓越工程师培养提供更广阔平台,学校在产教融合共同体建设方面发力。学校围绕上海“3+6”产业体系,紧密结合“生物医药、人工智能、高端装备、电子信息、能源环保”5大领域,以培养卓越工程人才为目标,二级学院作为主体申报,遴选符合条件的企业、科研院所作为联合培养单位参与共建,包括上海采日能源科技有限公司、上海微电子装备(集团)股份有限公司、上海电科智能系统股份有限公司、上海市轴承技术研究所有限公司、微创医疗科学有限公司,按领域初步构建企业库5家。共同体要求每年能够接纳不少于10名研究生实施“项目制”住企培养,1:1配备企业导师组成“双导师”,共同指导研究生课题,并取得双方共同署名的研究成果。

在人才培养模式创新上,学校另辟蹊径,通过探索开设“微专业”,致力培养更多交叉学科创新型人才。首批研究生微专业依托学校光电、管理、机械学院,结合学科优势和专业特色,长三角多家大型企业参与制定培养方案并派专家授课,包括奇瑞控股集团、上海大数据应用展示中心、上汽创新研究总院、上海智能网联汽车技术中心、上海科源电子等。“集成电路科学与工程”、“人工智能”、“智能绿色车辆”3个研究生微专业于2024年暑期学术科研周顺利开班,来自25个学科/专业领域130余名研究生报名学习,目前已有102名研究生顺利通过考核。值得一提的是,“智能绿色车辆”研究生微专业获得安徽省芜湖市及繁昌区相关部门的大力支持,实现了“走出上海,住企培养”新模式。

学生的积极参与是住企培养成功的重要因素,为了充分激发学生的热情,让他们在实践中全力以赴,学校在激励机制上也下足了功夫。学校与长三角国创中心共同设立以攻关项目为牵引的“卓越奖学金”资助计划,根据研究生当年实际在企联合培养时长和绩效给予资助,首批共65名校企联培研究生通过奖学金资助审核,经费总投入近100万元。包括姚宇在内获得奖学金资助的同学们,正怀揣着对学术的热忱、对未来的憧憬续写成长新篇。

住企培养模式要持续优化,离不开完善的质量保障。着眼未来,学校已然规划好了下一步提升举措。“接下来,我们将构建起完善的住企培养质量保障体系,通过定期审查学生的实践报告、收集企业导师的评价、考察学生的学习成绩等多维度方式,及时察觉问题并迅速解决,促进教育与产业的良性互动和协同发展。”研究生院院长崔国民谈道。

“智能绿色车辆”研究生微专业学员到上汽集团开展岗位实践

上理学子在NI中国创新发展中心开展入企培训

“住企培养”项目学生姚宇在实验室测试企业科研项目

支持:研究生院(卓越工程师学院)

文:董真